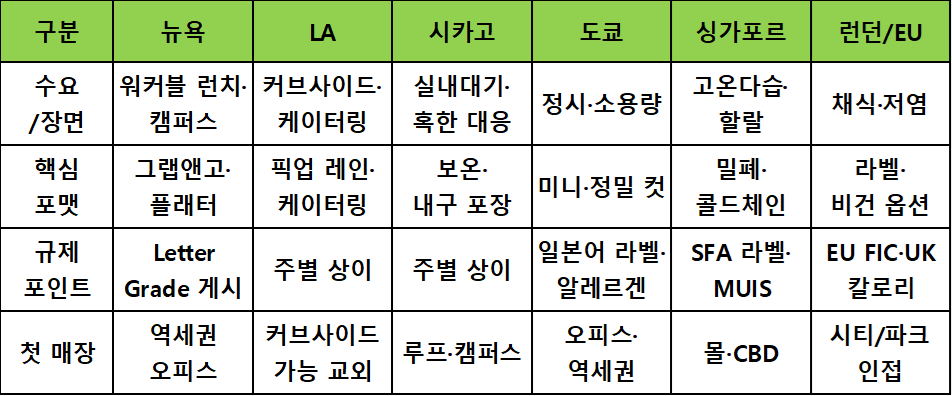

"SOP·라벨·디지털로 무장하라"... 도시별 규제와 수요를 관통하는 핵심 전략

| 지난 4편에 걸쳐 다져온 운영 표준(SOP), 채널별 손익(P&L) 분석, 디지털 주문 시스템을 바탕으로, 이번 호에서는 글로벌 시장 진출을 위한 구체적인 도시/국가별 실행 순서와 체크리스트를 제시한다. 성공의 핵심은 어디서든 통하는 4~6종의 핵심 메뉴와 소스 번들, 그리고 국가별 라벨 및 알레르겐 규정 준수를 기본값으로 삼는 것이다. 이를 토대로 각 지역의 규제, 소비 습관, 현장 여건에 맞춰 패키징, 메뉴, 동선을 유연하게 조정하는 현지화 전략이 뒤따라야 한다. (지역별 규정은 수시로 개정되므로, 실제 출시에 앞서 반드시 최종 확인이 필요하다.) [프랜사이트 = 특별취재팀] |

1. 글로벌 시장의 초석: 4대 공통 원칙

![[픽사베이]](https://fransight.kr/news/data/2025/09/05/p1065599629121283_229.jpg)

성공적인 글로벌 확장은 국경을 넘어 통용되는 단단한 기본기에서 시작된다.

• 운영 표준화(SOP/GSR): 중량, 온도, 재료 손질, 소스 배합과 허용 오차 범위를 명확한 문서, 사진, 동영상으로 고정하여 전 세계 어느 매장에서나 동일한 맛과 품질을 보장한다.

• 라벨/알레르겐 대응: 영문과 현지어를 병기한 라벨 템플릿을 만들고, 알레르겐과 영양 정보는 웹사이트나 QR코드를 통해 상세히 안내하는 시스템을 구축한다. 이는 고객 신뢰의 기본이다.

• 디지털 주문 및 픽업: 자사 채널을 통한 선주문 및 픽업 동선을 최적화하고, 로열티 프로그램과 구독 모델을 통해 고객의 재방문을 유도하는 디지털 전략이 필수적이다.

• 멀티 포맷 운영: 신선 메뉴 중심의 “퀵서비스 레스토랑(QSR, 일반적으로 패스트푸드점)”, 케이터링, 냉장/냉동 완제품을 판매하는 리테일 채널 간 재고와 레시피를 명확히 분리하여 각 채널의 수익성을 극대화한다.

2. 미국 시장 공략법: 도시별 맞춤 플레이북

2-1. 뉴욕 (맨해튼 중심): 속도와 효율의 그랩앤고(Grab-and-Go) 맨해튼의 직장인과 학생들은 오래 기다리지 않는다. 역세권과 오피스 밀집 지역 5분 내 동선을 확보하고, 이동 중에도 먹기 편한 표준화된 컷과 트레이를 제공해야 한다. 특히, 뉴욕시는 매장 위생 등급(A/B/C) 의무 게시 제도를 시행하므로, 점수 체계와 재검 절차를 완벽히 숙지하는 것이 초기 브랜드 이미지에 결정적이다. 오피스 케이터링 수요를 겨냥한 미니롤과 플래터 메뉴를 강화하는 것도 좋은 전략이다.

2-2. 로스앤젤레스 (LA): 차량 이동과 라이프스타일 공략 차량 중심 도시인 LA에서는 커브사이드 픽업 레인과 편리한 주차 동선 확보가 관건이다. 건강과 채식에 대한 관심이 높은 지역 특성을 반영해 비건, 단백질 강화 메뉴 옵션을 제공하면 폭넓은 고객층을 확보할 수 있다. 한인 핵심 상권을 시작으로 대학가, 스튜디오 케이터링, 교외형 미니 주방 형태로 확장하는 경로를 추천한다.

2-3. 시카고: 기후 대응과 피크타임 관리 강력한 런치 피크와 혹독한 추위가 특징인 시카고에서는 실내 대기열 관리와 30분 내외의 리드타임 유지가 중요하다. 특히 혹한과 강풍 시즌에는 보온과 포장 내구성을 강화해야 고객 만족도를 높일 수 있다. 회의 수요를 흡수할 수 있는 미니 플래터 메뉴가 효과적이다.

※ 미국 공통 규제 메모 20개 이상의 매장을 운영하는 프랜차이즈는 메뉴판에 칼로리를 의무적으로 표기해야 한다. 따라서 사업 초기부터 레시피와 라벨 데이터베이스를 표시 가능한 형태로 구축해야 한다. 또한, FDA의 최신 식품위생 코드(FDA Food Code 2022)를 기준으로 삼아 온도 관리, 표시 기준, 중점관리점(CCP)을 철저히 문서화해야 한다.

3. 일본 시장: 정교함과 편의점과의 경쟁

정시성, 정갈한 단면, 소용량 포장을 선호하는 일본 시장은 편의점이라는 강력한 경쟁자와 정면 승부해야 하는 곳이다. 재료의 두께를 정밀하게 맞추고 소스 번들이 새지 않도록 완벽을 기해야 한다. 미니 패키지와 하프 컷 메뉴를 강화하고, 모든 표기는 일본어를 기본으로 한다. 새우, 게, 밀 등 지정 알레르겐 성분 표기 체계를 명확히 문서화하는 것은 필수다. 시간대별로 소량 다품종을 회전시켜 완판률 90%를 목표로 하고, 중앙주방(CK)을 통해 전처리 공정을 외주화하여 효율을 높여야 한다.

4. 동남아 시장: 기후와 문화적 특성 대응

• 싱가포르: 고온다습한 기후에서는 콜드체인 시스템과 완벽한 밀폐 포장이 품질 유지의 핵심이다. 싱가포르 식품청(SFA)의 라벨링 가이드를 철저히 준수해야 하며, 할랄(MUIS) 인증을 초기 설계에 반영하면 무슬림 고객층까지 공략해 채널 확장에 매우 유리하다.

• 방콕: 매운맛과 허브, 라임 등 향미에 대한 선호가 높은 점을 활용한 현지화 메뉴가 필요하다. 높은 온도와 습도에 대응할 수 있는 포장재를 사용하고, 현지 축제나 관광 시즌을 겨냥한 케이터링 세트를 기획하는 것이 좋다.

5. 유럽 시장: 채식 트렌드와 복잡한 규제

채식, 비건, 저염식을 선호하는 트렌드가 강한 런던과 유럽 시장에서는 야채, 두부, 저나트륨 디핑 소스 등으로 메뉴 포트폴리오를 확장해야 한다. 특히 EU의 식품정보규정(FIC, 1169/2011)은 비포장 음식에 대해서도 알레르겐 정보 제공을 권장하므로 매장 내 표기 프로세스를 반드시 준비해야 한다. 영국 잉글랜드에서는 2022년부터 대형 외식업체의 칼로리 라벨링이 의무화되었으니, 적용 범위를 사전에 확인해야 한다. 런던의 런치 피크와 공원 나들이객을 공략하고, 현지 리테일 델리 카운터와 협업하여 신선 김밥에 대한 학습 효과를 창출하는 것도 효과적인 전략이다.

6. 단계별 확장 로드맵 (12–36개월)

• Phase 0: 준비 (0–3개월): 핵심 메뉴 4~6종의 표준 레시피(GSR) 및 시각 자료 완성, 다국어 라벨 템플릿 및 QR 영양 정보 시스템 구축, 현지 상표권 및 도메인 선점.

• Phase 1: 파일럿 (4–9개월): 도시별 2~3개 유닛을 직영으로 운영하며 판매 데이터(PMIX), 완판률, 스크랩률을 분석해 메뉴를 보정하고, 고객 피드백을 통해 SOP 보완.

• Phase 2: 확장 (10–24개월): 중앙주방(CK)으로 전환하여 핵심 재료를 표준화하고, 포장재와 라벨을 대량 생산하여 규모의 경제를 실현. 자사 앱과 구독 모델로 고정 고객 확보.

• Phase 3: 파트너십 (24–36개월): 영국, 싱가포르 등 시장성이 검증된 국가를 중심으로 마스터 프랜차이즈나 합작투자(JV)를 테스트하고, 지역별 SOP 부속서(알레르겐/라벨/리콜 절차)를 확정.

7. 한눈에 보는 지역별 공략 매트릭스

8. 성과 측정 및 리스크 관리

성공적인 확장을 위해서는 월 단위로 핵심 성과 지표(KPI)를 점검해야 한다. ▲GSR 일치율 ▲라벨·알레르겐 적합률 ▲완판률(85-95%) 및 스크랩률 ▲라인 생산성 ▲자사 채널 비중 ▲재방문율·NPS 등을 지속적으로 추적 관리해야 한다. 동시에 ▲제품(온도 이탈, 이물) ▲브랜드(상표 도용) ▲컴플라이언스(표기 누락) 등 잠재적 리스크에 대한 시나리오별 대응 계획을 수립하고, 출시 전 모든 항목이 포함된 최종 체크리스트를 통해 누락이 없는지 확인해야 한다.

김밥의 본질인 '신선함', '휴대성', '맞춤성'은 세계 대부분의 도시에서 통용되는 강력한 무기다. 차이는 규제와 식문화라는 디테일에 있다. 철저한 운영 표준(SOP), 명확한 라벨링, 편리한 디지털 경험을 기본기로 장착하고, 각 도시와 국가에 맞춰 입지, 포맷, 패키징을 유연하게 변주하라. 그 순간 김밥은 더 이상 단순한 '분식'이 아닌, 전 세계인의 라이프스타일에 답하는 '글로벌 한 끼 솔루션'으로 자리매김할 것이다.

프랜사이트 김밥 특집 5부작을 통해 김밥 프랜차이즈의 현재와 미래를 총망라했습니다. 신선·휴대·맞춤의 본질로 무장한 김밥이 세계를 정복하는 그날을 기대합니다.

[저작권자ⓒ 프랜사이트 (FranSight). 무단전재-재배포 금지]