韓 빵값 703원/100g, 프랑스보다 비싼 이유는 '살인적 임대료+복잡한 유통'

![[픽사베이]](https://fransight.kr/news/data/2025/09/08/p1065571341591058_474.jpg)

990원 소금빵 논란의 핵심 쟁점을 해결하려면 빵값이 어떻게 형성되는지부터 정확히 알아야 한다. 소비자들이 "990원도 가능한데 왜 3000원을 받느냐"고 묻는다면, 제빵업계는 "재료비 800원에 각종 고정비를 더하면 최소 2500원은 받아야 한다"고 답한다. 과연 누구 말이 맞을까?

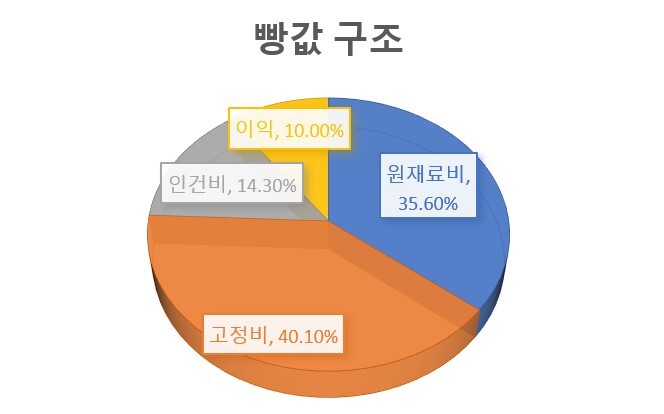

소금빵 원가구조, 단계별 해부

동네 빵집에서 판매하는 소금빵 한 개의 가격이 어떻게 결정되는지 단계별로 분석해보자.

1단계: 원재료비 (약 800원) 제빵업계가 공통적으로 제시하는 소금빵의 기본 재료비는 800원 내외다. 밀가루, 버터, 소금, 이스트 등 핵심 재료만 계산한 순수 비용이다. 여기에 개별 포장비(50~100원)까지 더하면 이미 900원 안팎이 된다. 한 제빵사는 "고급 재료를 사용하면 재료비만 1200원까지도 나온다"며 "990원이라는 가격 자체가 재료비 수준에 불과하다"고 설명했다.

2단계: 인건비 (제조원가의 28.7%) 한국베이커리산업연구원 자료에 따르면 국내 베이커리업의 인건비 비중은 제조원가의 28.7%에 달한다. 이는 일반 제조업 평균 15.2%보다 월등히 높은 수치다. 빵은 기계가 자동으로 찍어내는 공산품이 아니다. 반죽부터 성형, 발효, 굽기, 포장까지 전 과정에 숙련된 인력이 필요하다. 특히 동네 빵집은 소량의 다양한 빵을 직접 만들기 때문에 더욱 노동집약적일 수밖에 없다. 제빵기능사 자격을 보유한 베이커의 월급은 최소 250만원 이상이며, 판매 직원까지 포함하면 월 인건비만 500만원을 넘는다. 하루로 환산하면 최소 17만원의 인건비가 발생한다.

3단계: 임대료 및 고정비 (월 200만~500만원) 자영업자들이 가장 부담스러워하는 것이 바로 고정비다. 서울 강남 상권의 경우 월 임대료가 500만원을 넘는 경우가 대부분이고, 지방 도심에서도 200~300만원대가 일반적이다. 하루로 환산하면 최소 7만원에서 17만원까지 고정비가 발생한다. 여기에 전기·가스 요금이 월 100만원 이상, 카드 결제 수수료 3~4%, 각종 세금과 보험료까지 더해진다. 하루 평균 30~50개의 빵이 팔리지 않고 폐기되는 손실도 고스란히 원가에 반영된다.

4단계: 최종 합리적 가격 산출 업계 전문가들이 제시하는 소금빵의 합리적 가격 구조는 다음과 같다.

- 원재료비: 800~1000원

- 인건비: 400~600원

- 임대료 및 고정비: 400~700원

- 최소 마진: 200~400원

결국 총 합리적 판매가는 1800원~2700원이라는 결론에 도달한다. 한국제과점협회 관계자는 "이는 폭리가 아니라 가게를 유지하고 최소한의 이윤을 남기기 위한 생존의 가격"이라고 강조했다.

한국 빵값, 프랑스보다 비싼 이유

실제로 한국의 빵값은 국제적으로도 높은 편이다. 빵 100g당 평균 가격이 703원으로, 빵의 본고장인 프랑스(약 600원)보다도 비싸다. 그 이유는 무엇일까?

살인적 임대료가 1순위 원인인 세계 최고 수준인 수도권의 임대료는 모든 소상공인에게 가장 큰 부담이다. 같은 면적 기준으로 서울 강남의 상가 임대료는 파리 중심가보다 2~3배 비싸다. 한 부동산 전문가는 "국내 상권의 임대료 거품이 모든 업종의 가격을 끌어올리는 구조"라며 "빵값 문제도 결국 부동산 문제의 연장선"이라고 분석했다.

복잡한 유통구조의 문제 원재료가 수입되어 제빵사의 손에 들어오기까지 여러 유통 단계를 거치며 가격이 상승한다. 밀가루의 경우 수입업체→도매업체→지역 대리점→개별 빵집 순으로 유통되면서 각 단계마다 마진이 붙는다.

프랜차이즈 과열경쟁의 부작용 대형 프랜차이즈 브랜드들의 과도한 경쟁은 높은 마케팅 비용과 비싼 상권의 임대료 경쟁을 유발했다. 이는 전체적인 빵 가격의 상향 평준화를 이끌었다. 한 유통업계 관계자는 "브랜드 로열티, 마케팅 비용, 인테리어 비용 등이 모두 제품 가격에 전가되면서 빵값 상승의 주요 원인이 됐다"고 지적했다.

해외 사례로 본 빵값 구조

프랑스의 경우 동네 빵집(부랑제리)이 주류를 이루며, 임대료 부담이 상대적으로 적다. 또한 밀 생산국이어서 원재료 조달 비용도 낮다. 일본은 체인점 중심의 효율적 운영으로 규모의 경제를 실현하고 있다. 세븐일레븐, 로손 등 편의점 베이커리가 대량 생산을 통해 비용을 절감하는 구조다. 반면 한국은 개별 매장 중심의 소규모 운영과 높은 임대료, 복잡한 유통구조가 결합되면서 빵값이 구조적으로 높아질 수밖에 없는 환경이다.

"990원은 이벤트 가격일 뿐"

결론적으로 슈카월드의 990원 소금빵은 임대료, 상시 인건비, 각종 고정비 등 현실의 변수를 대부분 제거한 팝업스토어라는 특수한 조건에서만 가능한 '이벤트 가격'이다.

한 제과업계 전문가는 "990원 가격을 보고 기존 빵집들이 폭리를 취한다고 생각하는 것은 마치 백화점 세일 가격을 보고 평상시 가격이 비정상이라고 말하는 것과 같다"고 비유했다.

소비자들이 느끼는 빵값에 대한 부담은 타당하지만, 그 원인을 동네 빵집 사장들의 탐욕으로 돌리는 것은 문제의 본질을 흐리는 것이다. 진짜 문제는 높은 임대료와 복잡한 유통구조, 과열된 시장경쟁이라는 우리 사회의 구조적 비용에 있다.

[다음 5부에서는 이러한 구조적 문제를 해결하고 합리적인 빵값을 실현하기 위한 구체적인 대안과 미래 전략을 제시한다.]

[저작권자ⓒ 프랜사이트 (FranSight). 무단전재-재배포 금지]